どの順序で習うべきか? ~ How you should learn Shodo? ~

これから書道を習おうと思っている方は、どの順序で習うのがいいのでしょうか。

漢字の成り立ちは、ご存知の方も多いと思いますが、紀元前1,400年頃亀の甲羅や動物の骨に刻んだ甲骨文(こうこつぶん)が発祥です。その後篆書(てんしょ)になり、隷書(れいしょ)が生まれ、そこから草書・行書・楷書が生まれました。実は、一番最後に誕生したのが楷書です。

書道を習うときは、この逆の順で習います。すなわち、楷書が基本となり、その後行書→草書の順で習います。行書・草書を習えば、仮名(かな)が習えます。仮名を習うと手紙や年賀状を筆書きしたくなるでしょう。また、楷書を習得すれば、隷書→篆書→甲骨文の順で習えます。

つまり、全ての書体の基礎となるのが楷書なのです。ですから、楷書をまず習得することが、その後何を習うにしても重要になります。これらを順に並べると、

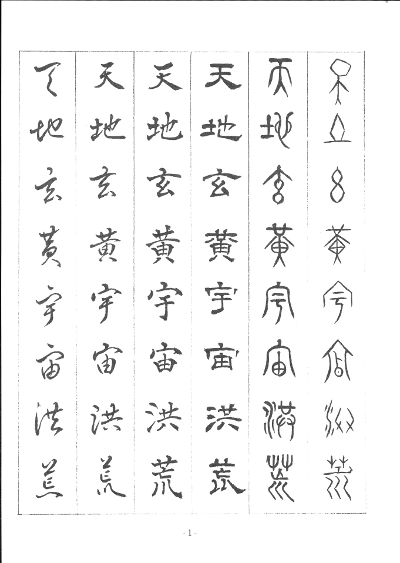

草書←行書←楷書→隷書→篆書→甲骨文

となります。これ、何か見覚えがありませんか???

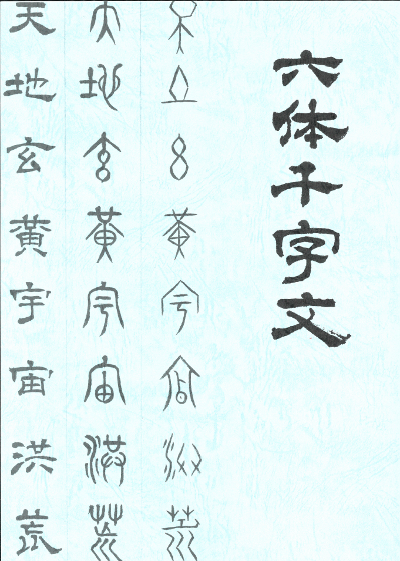

そうです。西麻布書院のホームページのショップで販売している『六体千字文』の並びと同じですよね。

↓ショップで販売している『六体千字文』

↓中身を見ますと、まさに草書←行書←楷書→隷書→篆書→甲骨文の順で書体が並んでいます。合理的理由でこの順になっているわけです。

この『六体千字文』については以前のブログ「千字文とは」でも紹介しましたので、参考までに是非ご覧ください。

新しい季節、新しく習い事・お稽古事を西麻布書院で始めませんか?

お申し込み、お問い合わせは、03-3486-8301、もしくは、問い合わせフォームでお待ちしております。(^.^)

西麻布書院 代表 古川静仙

習い事・お稽古事がしたくなったら・・・ 西麻布書院へGO!

How you should learn Shodo?

I recommend you to learn in the following order;

1. Kaisho --- standard style

2. Gyosho --- semi-cursive style

3. Sosho --- cursive style

4. Japanese KANA

5. Reisyo --- demotic semi-square style

6. Tehsyo --- seal-engraving style of Kanji characters

7. Koukotsubun --- inscriptions on animal bones and tortoise carapaces

The textbook "rokutai-senjimon" which you can find out in our online shop will be very useful.

There are 1,000 Kanji characters written in 6 calligraphic styles in this textbook.

Please check it out on our shop. (^.^)

Thank you,

Seisen Furukawa / Head of Nishi-Azabu Shoin

- 2026.01.26

- 仮名作品 ~Japanese Kana~

- 2026.01.26

- 書作品用の紙を販売します

- 2024.12.05

- 外国人の書道体験 ~Shodo for foreign people~

- 2022.10.21

- 展覧会作品 ~Shodo exhibition in Ginza!~

- 2022.09.18

- 古川静仙 古筆の臨書~曼殊院本古今集~ ~Furukawa Seisen's journe...

書道教室の西麻布書院は、趣味として学びたい方から本格的に学びたい方まで、書道を基礎からきちんと学べる教室です。ご希望の方は第一回目のクラスを入会手続き前に体験できます。外国人の方には英語でお教えします。出張書道教室もあります。

Copyright © Nishi-Azabu Shodo Studio.